科目组合

政治: 政治

答题情况分析报告

ACD

评分及理由

(1)A选项:得分及理由(满分2分)

学生选择了A选项。根据马克思主义哲学原理,意识是对客观世界的能动反映。《新华字典》词条释义的变化反映了人们对历史现象认识的深化,体现了意识对客观世界的能动反映。该选项正确,符合题目要求。

(2)C选项:得分及理由(满分2分)

学生选择了C选项。题干中字典释义随着时代发展而修改,直接体现了意识随着社会生活变化而变化的特征。该选项正确,符合题目要求。

(3)D选项:得分及理由(满分2分)

学生选择了D选项。意识需要通过物质载体表达,语言是意识的物质外壳之一,字典词条释义正是通过语言形式呈现的意识内容。该选项正确,符合题目要求。

(4)B选项:得分及理由(满分2分)

学生未选择B选项。B选项表述"意识取决于词语含义的改变"颠倒了意识与语言的关系,属于唯心主义观点。根据马克思主义原理,是社会存在决定社会意识,词语含义的变化是意识变化的表现而非原因。学生未选此错误选项是正确的。

题目总分:2+2+2+2=8分

注:本题为多项选择题,共4个选项,每个选项的判断都影响最终得分。学生作答"ACD"与标准答案完全一致,所有选项选择正确,因此获得满分。

CD

评分及理由

(1)得分及理由(满分2分)

学生作答为CD,与标准答案完全一致。选项C"社会实践的需要是科技发展的强大动力"符合题干中经济危机推动科技革命的历史事实;选项D"科技创新能够推动社会经济跨越式发展"与题干中科技革命推动人类社会进入新时代的描述相符。选项A将科技革命视为"摆脱社会危机的根本出路"是错误的,因为社会危机的根本出路在于生产关系的变革;选项B将科学技术作为"社会形态更替的根本标志"也是错误的,社会形态更替的根本标志是生产关系的变革。学生答案正确选择了C和D,没有多选或少选,因此得满分2分。

题目总分:2分

AC

评分及理由

(1)得分及理由(满分2分)

学生选择了A和C选项。根据标准答案ACD,A选项"法律名义上的平等掩盖着事实上的不平等"正确,C选项"它的实质是将劳资之间经济利益的不平等合法化"也正确。但学生遗漏了D选项"这种平等的权利是建立在财产不平等基础之上的权利",这是标准答案的重要组成部分。由于是多选题,少选选项应扣分。

得分为1分(答对2个选项中的2个,但漏选1个正确选项)

题目总分:1分

BCD

评分及理由

(1)得分及理由(满分2分)

学生作答为BCD,与标准答案BCD完全一致。选项A被正确排除,因为社会规律与自然规律不同,社会规律需要通过人的有意识活动实现;选项B正确指出了历史发展虽具曲折性但前进方向不变;选项C正确强调特殊形式不能否定普遍规律;选项D正确说明阶段性认识不能替代历史全程。该作答无逻辑错误,且完全符合题目要求。

题目总分:2分

BC

评分及理由

(1)得分及理由(满分2分)

学生作答为BC,标准答案为ABC。选项B(马克思主义与中华民族优秀文化具有相融性)和选项C(中国革命建设和改革的实践需要马克思主义指导)正确,但缺少选项A(马克思主义理论的内在要求)。根据评分规则,多选或少选均得0分,因此本题得0分。

题目总分:0分

BD

评分及理由

(1)得分及理由(满分2分)

本题为多项选择题,标准答案为ABCD。学生作答为BD,缺少选项A和C。

选项A“我国社会主义经济因素的不断增长和对资本主义经济的限制”是过渡时期总路线提出的重要条件和原因,反映了当时社会经济结构的变化。缺少此项属于知识性遗漏。

选项C“我国工业化建设取得了重大成就”是路线调整的现实基础,到1952年国民经济恢复任务基本完成,为社会主义改造创造了条件。缺少此项也属于知识性遗漏。

根据评分规则“多选或少选给0分”,该题应得0分。

题目总分:0分

BCD

评分及理由

(1)得分及理由(满分2分)

学生作答为BCD,标准答案为ABCD。选项A"中国共产党把马克思主义与中国实际相结合的伟大创造"是人民代表大会制度的重要特征,该制度确实体现了马克思主义国家学说与中国具体国情的结合。学生漏选A,属于答案不完整。根据评分规则"多选或少选给0分",本题得0分。

题目总分:0分

ABCD

评分及理由

(1)得分及理由(满分2分)

学生作答为ABCD,标准答案为BCD。选项A“实行民族区域自治”是我国处理民族问题的基本政策,而非基本原则。基本原则是维护祖国统一、反对民族分裂、坚持民族平等、民族团结、多民族共同繁荣。学生多选了A,属于错误选项,因此该题不得分。

题目总分:0分

ABCD

评分及理由

(1)得分及理由(满分2分)

学生作答为ABCD,标准答案为ACD。本题要求选择"符合中国历史文化传统"的原因,选项A、C、D均从历史文化传统角度阐述,符合题意。但选项B"和平与发展成为时代发展的潮流"属于时代特征而非历史文化传统,属于逻辑错误。根据多项选择题评分规则,多选或错选均不得分,因此本题得0分。

题目总分:0分

AB

评分及理由

(1)得分及理由(满分2分)

学生作答为AB,与标准答案完全一致。根据题目要求,正确选择所有选项得满分2分。选项A"指导思想的封建性"和B"对外具有依赖性"均为洋务运动失败的重要原因,符合历史唯物主义观点。学生答案无多选、少选或错选情况,故得满分。

题目总分:2分

BCD

评分及理由

(1)得分及理由(满分2分)

学生作答为BCD,标准答案为ABCD。选项A"中国内外民主制度,外无民族独立"(应为"内无民主制度,外无民族独立")是毛泽东提出农村包围城市道路的重要历史背景依据,学生漏选此项。根据多项选择题评分规则(多选或少选均得0分),本题得0分。

题目总分:0分

BD

评分及理由

(1)得分及理由(满分2分)

学生作答为BD,标准答案为ABD。选项B“有理、有利、有节”和选项D“发展进步、中间势力,孤立敌对势力”均正确,但缺少选项A“又联合又斗争”。根据题目要求,多选或少选均不给分,因此本题得0分。

题目总分:0分

ACD

评分及理由

(1)得分及理由(满分2分)

学生作答为ACD,与标准答案ACD完全一致。选项A(国民党专制独裁,官员贪污腐败)、C(国民党顽固坚持内战政策)、D(国统区爆发了严重经济危机)均为第二条战线形成的正确原因。选项B(国民党在军事上的失利)是解放战争发展的结果,而非第二条战线形成的主要原因,故标准答案未包含B。学生答案正确选择了所有正确选项且未选错误选项,因此得满分2分。

题目总分:2分

ABD

评分及理由

(1)得分及理由(满分2分)

学生作答为ABD,标准答案为ABCD。选项C“爱国主义和爱社会主义具有深刻的内在一致性”未选。从钱学森的表述中可以看出,他明确提到“共和国的缔造者和建设者们”让新中国屹立世界东方,体现了对社会主义中国的认同与热爱,因此C选项符合题意。学生漏选C选项,属于知识理解不完整,故本题得0分。

题目总分:0分

BCD

评分及理由

(1)得分及理由(满分2分)

学生选择BCD,标准答案为BD。选项C"宗教自由"不属于政治权利与自由的范畴,而是属于公民基本权利中的宗教信仰自由,因此属于多选错误。根据评分规则"正确则给2分,错误则给0分,多选或少选给0分",本题得0分。

题目总分:0分

ABCD

评分及理由

(1)得分及理由(满分2分)

学生作答为ABCD,与标准答案ABCD完全一致。该题为多项选择题,标准答案要求全部选项正确且无多选、少选方可得分。学生答案符合这一要求,且选项顺序与大小写均不影响评分。因此,本题得分为2分。

题目总分:2分

CD

评分及理由

(1)得分及理由(满分2分)

学生选择CD,标准答案为ABC。学生选择了C选项(为地区与全球经济复苏做出重大贡献)正确,但未选择A选项(确保中国对外第一个自贸区在2010年全面完成)和B选项(将中国—东盟战略伙伴关系提到更高水平),而错误选择了D选项(为东亚自由贸易区建成提供法律保障)。根据题目要求,多项选择题必须与标准答案完全一致才得分,多选、少选或错选均不得分。因此本题得0分。

题目总分:0分

(1)人类的认识和实践是一个复杂的过程。由于主客观条件的限制和制约,任何人发生错误都是难免的。

(2)真理与谬误、成功与失败是对立统一关系,它们互相包含又能在一定条件下互相转化。梅兰芳对剧情本身有着深刻的理解,自身具有深厚的艺术实践功力,所以能化险为夷,变失败为成功。

(3)我们要正视失败和错误,认真总结经验教训,根据实际情况采取恰当的措施和办法加以应对,促成事物朝有利的方向转化。

评分及理由

(1)得分及理由(满分2分)

得分:2分

理由:学生准确指出人类认识和实践过程的复杂性,以及主客观条件的限制导致错误难以避免,这与标准答案中从必然性与偶然性角度论证"失误和错误是难免的"的核心观点一致,表述精炼且符合题意。

(2)得分及理由(满分4分)

得分:3分

理由:学生从对立统一规律角度分析真理与谬误的转化关系,并强调梅兰芳的艺术理解力和实践功力,这部分分析正确(可得2分)。但未涉及标准答案要求的"认识来源于实践"和"偶然中把握必然"两个关键维度,存在理论维度缺失的逻辑不完整问题,扣1分。

(3)得分及理由(满分4分)

得分:3分

理由:学生提出的"正视错误-总结经验-采取措施-促成转化"的处理思路具有实践指导意义,与标准答案中"发挥主观能动性""在实践中修正错误"的核心要求相符(可得2分)。但未明确表述"实践是认识的基础"这一马克思主义认识论的根本原则,存在理论深度不足的逻辑缺陷,扣1分。

题目总分:2+3+3=8分

(1)社会建设与人民幸福息息相关,社会建设是中国特色社会主义事业总体布局的重要组成部分。经济建设是基础,经济建设的最终目的是为了改善民生,提高人民的生活水平。加快推进以改善民生为重点的社会建设,有利于解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,是贯彻科学发展观的重要内容,关系到巩固党执政的社会基础。

(2)把以改善民生为重点的社会建设贯彻到中国特色社会主义建设的全过程,并在社会主义建设的各个方面体现出来,优先发展教育,促进教育公平;实施扩大就业的发展战略,促进以创业带动就业;深化收入分配制度改革,增加城乡居民收入;加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系,保障人民基本生活;建立基本医疗卫生制度,提高全民健康水平;完善社会管理,维护社会安定团结。

评分及理由

(1)得分及理由(满分5分)

学生答案正确阐述了社会建设与经济建设的关系,指出经济建设是基础,其最终目的是改善民生;同时提到了解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,并关联到科学发展观和党的执政基础。这些内容与标准答案中"经济发展是社会发展的前提和基础"、"社会发展是经济发展的目的"以及"构建社会主义和谐社会的要求"的核心观点一致。答案逻辑清晰,表述准确,虽未完全展开但已涵盖主要得分点。扣1分因未明确提及"我国社会发展已经落后于经济发展"这一关键现状分析。

得分:4分

(2)得分及理由(满分5分)

学生答案完整列出了推进以改善民生为重点的社会建设的六个具体方面:优先发展教育、实施扩大就业战略、深化收入分配制度改革、建立覆盖城乡居民的社会保障体系、建立基本医疗卫生制度、完善社会管理。这些内容与标准答案的六个要点完全一致,表述准确完整,逻辑结构清晰,符合满分要求。

得分:5分

题目总分:4+5=9分

(1)孙中山立志救亡图存、振兴中华,领导辛亥革命,结束中国的君主专制制度,建立资产阶级共和国,但是民主共和的理想没有实现。中国共产党人继承孙中山的遗志,开辟了中国革命的正确道路和新的发展方向,领导全国人民进行艰苦卓绝的斗争,终于完成反帝反封建的民主革命任务,建立了中华人民共和国。

(2)国家统一基本完成,对外获得民族独立;人民民主专政国家政权建立,人民当家作主;中国共产党成为执政党。这些为社会主义基本制度的建立和当代中国一切发展进步奠定了根本政治前提。新中国成立以来,中国共产党团结带领全国各族人民在革命、建设、改革的伟大实践中,取得了举世瞩目的伟大成就,贫穷落后的中国变成了一个初步繁荣昌盛、充满生机和活力的社会主义国家。

评分及理由

(1)得分及理由(满分5分)

得分:5分

理由:学生准确理解了宋庆龄话语的含义。答案完整阐述了孙中山领导辛亥革命的历史意义及其局限性,并正确指出中国共产党继承孙中山遗志,通过新民主主义革命完成反帝反封建任务,最终建立新中国。这与标准答案的核心观点一致,表述清晰完整。

(2)得分及理由(满分5分)

得分:4分

理由:学生从国家统一、民族独立、人民当家作主和中国共产党执政等角度阐述了新中国成立的历史意义,这些要点与标准答案的前两点和第五点相符。但答案未提及结束封建主义和官僚资本主义统治、社会政治局面稳定及改变社会发展方向等重要维度,内容不够全面。表述逻辑清晰但完整性有所欠缺。

题目总分:5+4=9分

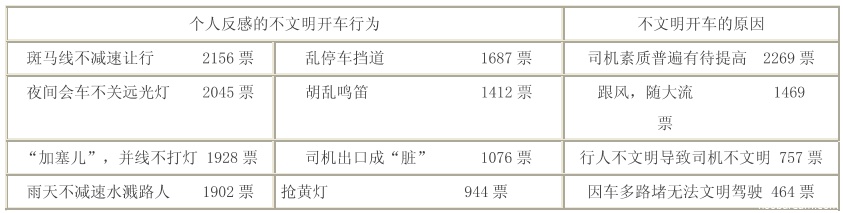

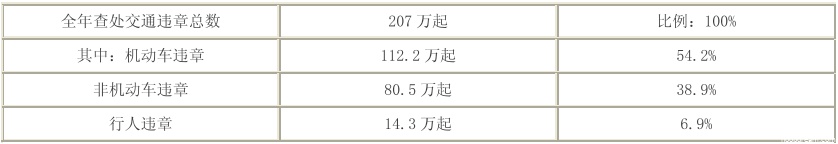

(1)文明出行是现代社会公共生活的重要内容,随着社会的进步,公共生活领域的范围逐渐扩大。公共生活需要公共秩序,维护公共秩序对经济社会健康发展、保障人民生活质量与安全具有重要意义。

建立和维护社会秩序需要道德和法律两种手段,两者发挥作用的方式有所不同,但互为补充,相辅相成。

(2)构建文明的公共生活秩序,需要增强社会公德意识和法律意识,养成遵守社会公德和遵纪守法的良好行为习惯,学习和把握公共生活中的道德与法律规范,提升自身文明素质。

评分及理由

(1)得分及理由(满分5分)

得分:3分

理由:学生答案正确指出了公共生活需要公共秩序,并说明了道德与法律在维护秩序中的互补关系,这与标准答案的核心观点一致。但答案存在以下不足:

1. 未具体阐述文明出行作为道德要求的内涵(如文明礼貌传统美德、尊重关怀他人等)

2. 未具体说明文明出行作为法律要求的体现(如《道路交通安全法》的立法精神和目的)

3. 对道德与法律关系的论述不够充分深入

这些内容缺失影响了答案的完整性,因此扣2分。

(2)得分及理由(满分5分)

得分:3分

理由:学生答案基本把握了构建文明公共生活秩序的两个主要方向(增强公德意识和法律意识),但存在以下问题:

1. 缺乏具体实施措施,如"参与社会活动"、"从小事做起"等具体行为指引

2. 对法律意识培养的表述不够具体,未提及"培养法律思维方式"等关键内容

3. 答案较为笼统,缺乏层次感和操作性

由于答案框架正确但内容不够充实具体,扣2分。

题目总分:3+3=6分

(1)在经济全球化背景下,世界的生产贸易活动紧密联系在一起,相互依存、相互开放。中国制造即世界制造,中国离不开世界,世界需要中国。改革开放以来,中国与世界相互渗透,你中有我,我中有你;“中国制造”对世界的发展不是威胁,而是贡献。中国获益,世界也获益。

(2)中国还处在世界产业链的较低位置,走自主创新之路,让“中国制造”尽快成为“中国创造”,是时代发展提出的迫切要求。当今世界,综合国力的竞争深刻表现为一场世界范围内“创新力”的竞争。创新,才能提高我国产品的国际竞争力,才能促进我国调整产业结构,转变发展方式,建立创新型国家,进而提升我国的软实力。

评分及理由

(1)得分及理由(满分5分)

学生答案准确指出了经济全球化背景下各国经济活动的相互依存关系,并强调了中国与世界经济的互利共赢关系,这与标准答案中"中国的发展离不开世界,世界的发展也离不开中国"的核心观点一致。虽然未明确提及"中国文化软实力的提升"这一得分点,但基本把握了问题的主要方面。考虑到题目分值为5分,且学生答案核心内容完整,给予4分。

(2)得分及理由(满分5分)

学生答案正确指出了中国处于产业链低端位置的问题,强调了自主创新的重要性,并从国际竞争力、产业结构调整、创新型国家建设和软实力提升等角度进行了阐述,这些内容与标准答案中"提高自主创新能力,建设创新型国家"的核心要求高度吻合。虽然表述角度与标准答案略有差异,但思路正确且完整,因此不扣分,给予满分5分。

题目总分:4+5=9分

The road of your choice, you have to go on !

粤ICP备16082171号-1

The road of your choice, you have to go on !

粤ICP备16082171号-1