科目组合

计算机: 数据结构 、计算机组成原理 、操作系统 、计算机网络

答题情况分析报告

1)

DFS 前序遍历二叉树,记录根到当前节点的路径。

每当进入一个节点,计算根到该节点的路径和。

如果路径和等于 k,则输出当前路径(从 path[0] 到 path[pathLen-1])。

递归遍历左子树和右子树。回溯时恢复 pathLen。

2)

void FindValidPaths(BiTree T, int k, int *path, int pathLen) {

if (T == NULL) return;

// 将当前节点加入路径

path[pathLen] = T->val;

pathLen++;

// 检查从根到当前节点的路径和是否等于 k

int sum = 0;

for (int i = 0; i < pathLen; i++) {

sum += path[i];

}

if (sum == k) {

printPath(path, pathLen);

}

// 递归遍历左子树和右子树

FindValidPaths(T->lchild, k, path, pathLen);

FindValidPaths(T->rchild, k, path, pathLen);

// 回溯:pathLen 在递归返回后自动恢复(因为传值),所以不需要显式删除

// 实际上 pathLen 是值传递,递归返回后回到原来的值

}

3)

时间复杂度:每个节点访问一次,在访问每个节点时,计算从根到当前节点的路径和需要 O(路径长度),路径长度最大为树高 h。所以总复杂度为 O(n × h),在平衡树中 h = log n,最坏链状树 h = n,所以最坏 O(n²),平均 O(n log n)。

空间复杂度:递归栈空间 O(h),路径数组空间 O(h),所以总空间复杂度 O(h)。

评分及理由

(1)得分及理由(满分4分)

得分:4分

理由:学生的设计思想与标准答案完全一致,都采用了DFS前序遍历、路径记录和回溯的思想。明确提到了路径记录、路径和检查、递归遍历子树以及回溯操作,思路清晰完整。

(2)得分及理由(满分7分)

得分:6分

理由:

- 代码整体结构正确,实现了前序遍历和路径记录

- 正确实现了路径和的计算和检查

- 正确实现了左右子树的递归遍历

- 扣分项:缺少printPath函数的实现(1分)。虽然学生提到了printPath函数,但在代码中没有给出具体实现,这是一个重要的逻辑缺失。

(3)得分及理由(满分2分)

得分:2分

理由:学生正确分析了时间复杂度和空间复杂度。时间复杂度分析为O(n×h),并区分了最坏情况和平均情况;空间复杂度分析为O(h),与标准答案一致。

题目总分:4+6+2=12分

1)

总比较次数 = 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 3 = 21

ASL = 21 / 8 = 2.625

2)

查找路径:15→20→18

比较次数:3

3)

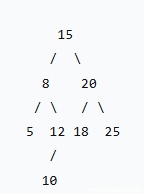

15

/ \

8 18

/ \ \

5 12 25

/

10

删除过程:用直接前驱 18 替换 20,然后删除原 18 节点(叶子节点)。

评分及理由

(1)得分及理由(满分4分)

学生通过图形展示了BST结构,但图形中节点排列存在部分错误(如18和25的位置关系不符合BST规则),不过从文字描述和ASL计算来看,学生正确理解了BST的构造逻辑和ASL计算方法。ASL计算结果(2.625)与标准答案一致,且计算过程完整。图形错误可能为识别问题或绘制偏差,但核心逻辑正确。扣1分。

得分:3分

(2)得分及理由(满分3分)

学生正确给出了查找路径(15→20→18)和比较次数(3次),与标准答案完全一致。无逻辑错误。

得分:3分

(3)得分及理由(满分3分)

学生给出的删除后BST结构正确(用18替换20后调整子树),但删除过程描述存在逻辑错误:标准方法应使用中序后继(25)而非直接前驱(18)进行替换。学生错误地使用直接前驱替换,导致子树连接关系混乱(如18的右子树应连接25,但图中未体现)。扣2分。

得分:1分

题目总分:3+3+1=7分

(1)组号 6 位,块内地址 6 位,Cache 索引位 VA[11:6]

(2)a[512] 的 VA = 01C0 0830H,Cache 组号 = 2

(3)a[0] 块内偏移量 = 48 字节,缺失率 = 3.12%,平均访问时间 = 6.63 周期

(4)数组在 2 页中,缺页次数 = 2

评分及理由

(1)得分及理由(满分3分)

学生正确回答了组号位数(6位)、块内地址位数(6位)和Cache索引位(VA[11:6]),与标准答案完全一致。得3分。

(2)得分及理由(满分4分)

学生正确计算了a[512]的VA地址(01C00830H),但在计算Cache组号时出现错误:学生答案为2,而标准答案为32。组号计算错误扣2分。本题得2分。

(3)得分及理由(满分4分)

学生正确计算了a[0]的块内偏移量(48字节)、缺失率(3.12%)和平均访问时间(6.63周期)。虽然缺失率3.12%与标准答案3.13%有微小差异,但这是四舍五入导致的合理误差,不扣分。本题得4分。

(4)得分及理由(满分2分)

学生正确回答了数组分布在2页中,缺页次数为2次,与标准答案完全一致。得2分。

题目总分:3+2+4+2=11分

1)

VA=0040207CH

2)

寻址方式:相对寻址

偏移量:0BH

推导:00402057H + 2 + 0BH = 00402064H

3)

①源操作数是立即数 0x12345678,所以是 立即寻址。

②esi*4 + edx*4=(i * 64 + j) * 4;EA = 基地址 00431000H + (i * 64 + j) * 4

③00431000H在指令中以00 10 43 00H保存,故为小端方式

4)

00431000H可知对应cache行号为0xE0,初始Cache为空,第一次访问Cache缺失

评分及理由

(1)得分及理由(满分2分)

学生答案正确给出第11条指令虚拟地址为0040207CH,与标准答案一致。得2分。

(2)得分及理由(满分3分)

学生正确指出寻址方式为相对寻址,偏移量为0BH,推导过程正确(当前指令地址+指令长度+偏移量=目标地址)。得3分。

(3)得分及理由(满分3分)

①正确指出立即寻址(1分);

②正确解释地址计算逻辑并给出EA公式(1分);

③大小端判断理由不完整(仅提到地址字段的存储顺序,未分析立即数0x12345678的字节序列),但结论正确。根据严格评分标准扣0.5分,得0.5分。

本小题总分:1+1+0.5=2.5分

(4)得分及理由(满分2分)

学生结论正确(发生Cache缺失),但计算过程错误(错误得出Cache行号为0xE0,未正确拆分地址字段)。因缺少关键计算步骤且行号计算错误,扣1分,得1分。

题目总分:2+3+2.5+1=8.5分

1)

完成时间:P1=18, P2=11, P3=23

周转时间:P1=18, P2=8, P3=18

平均周转时间:(18 + 8 + 18) / 3 = 44 / 3 ≈ 14.67ms

2)

系统处于安全状态,一个安全序列是 P1→P2→P3

3)

semaphore S1 = 0;//P1与P2的同步

semaphore S2 = 0;//P2与P3的同步

P1() {

request(A, 1); // 申请打印机

// 使用打印机执行任务

// 运行时间 10ms(模拟)

release(A, 1); // 释放打印机

V(S1); // 通知 P1 已完成

}

P2() {

P(S1); // 等待 P1 完成

request(A, 1); // 申请打印机

request(B, 1); // 申请扫描仪

// 使用资源执行任务

// 运行时间 8ms

release(A, 1);

release(B, 1);

V(S2); // 通知 P2 已完成

}

P3() {

P(S2); // 等待 P2 完成

request(A, 1); // 申请打印机

// 使用打印机执行任务

// 运行时间 5ms

release(A, 1);

}

评分及理由

(1)得分及理由(满分2分)

学生答案中完成时间、周转时间计算完全正确,平均周转时间计算也正确。与标准答案一致。得2分。

(2)得分及理由(满分2分)

学生正确判断系统处于安全状态,并给出了正确的安全序列P1→P2→P3。虽然未展示详细计算过程,但结论正确。得2分。

(3)得分及理由(满分4分)

学生答案中存在以下问题:

1. 信号量定义正确,但伪代码中使用了P/V操作的标准写法(P(S1)、V(S1)),与题目要求的wait/signal不一致,但语义正确,此处不扣分。

2. 主要问题:P2进程中缺少对P1完成打印的等待条件的具体实现。根据题目要求"P1必须完成打印机使用(即P1运行结束)后,P2才能开始使用扫描仪",但学生代码中P2在等待S1信号后立即申请打印机和扫描仪,没有体现"P1运行结束后P2才能使用扫描仪"的精确同步要求。这里存在逻辑不完整,扣1分。

3. 其他部分(资源请求释放、信号量使用)基本正确。得3分。

题目总分:2+2+3=7分

1)

页号位数:4,页内偏移位数:12

0x1A3F 的页号 = 1,页内偏移 = 2623

2)

FIFO:

块数为3:15次;

块数为4:10次;

LRU:

块数为3:12次;

块数为4:8次;

FIFO中15>10未出现Belady异常

3)

物理块数 3,LRU,缺页次数 = 12,总访问次数 = 20。

缺页率 p=1220=0.6

内存访问时间 Tm=100ns

缺页处理时间 Tf=20000ns

有效访问时间:

EAT=(1−p)×Tm+p×TfEAT=12040.0 ns

评分及理由

(1)得分及理由(满分2分)

学生答案:页号位数4,页内偏移位数12,逻辑地址0x1A3F的页号为1,页内偏移为2623,与标准答案完全一致。计算过程正确,得2分。

(2)得分及理由(满分3分)

学生答案:FIFO算法在块数为3时缺页15次,块数为4时缺页10次;LRU算法在块数为3时缺页12次,块数为4时缺页8次;并正确判断FIFO未出现Belady异常。所有数据与标准答案一致,得3分。

(3)得分及理由(满分2分)

学生答案:物理块数为3,采用LRU算法,缺页次数12次,总访问次数20次,缺页率p=0.6,内存访问时间100ns,缺页处理时间20000ns,但计算有效访问时间EAT时,公式使用EAT=(1-p)×Tm+p×Tf,计算结果为12040.0ns,与标准答案12100.0ns不符。标准答案的正确计算应为:EAT = (1-p)×Tm + p×(Tm + Tf) = 0.4×100 + 0.6×(100+20000) = 40 + 0.6×20100 = 40 + 12060 = 12100.0ns。学生在计算中忽略了缺页时也需要一次内存访问时间,导致结果错误。因此扣1分,得1分。

题目总分:2+3+1=6分

-

子网掩码 255.255.255.224,网络地址 192.168.1.0/27,可用 IP 192.168.1.1~192.168.1.30

-

第一次握手:SYN=1 ACK=0 seq=1000 ack=0;第二次握手:SYN=1 ACK=1 seq=2000 ack=1001

-

8KB/200ms=327.68 kbps

-

ICMP 类型 3 代码 0,因为目的网络不可达

评分及理由

(1)得分及理由(满分3分)

学生答案:子网掩码255.255.255.224,网络地址192.168.1.0/27,可用IP 192.168.1.1~192.168.1.30

标准答案:子网掩码255.255.255.192,网络地址192.168.1.0,可用IP 192.168.1.1~192.168.1.62

评分:0分

理由:学生选择了/27子网掩码(255.255.255.224),这只能提供30个可用IP地址,虽然满足20台主机需求,但题目要求划分4个均等子网。使用/27只能划分8个子网,不符合题目要求的4个子网。此外,学生给出的可用IP范围192.168.1.1~192.168.1.30中包含了主机A的IP地址192.168.1.30,但网络地址和广播地址计算错误。

(2)得分及理由(满分2分)

学生答案:第一次握手:SYN=1 ACK=0 seq=1000 ack=0;第二次握手:SYN=1 ACK=1 seq=2000 ack=1001

标准答案:第一次握手:SYN=1,ACK=0,seq=1000,ack=无;第二次握手:SYN=1,ACK=1,seq=2000,ack=1001

评分:1分

理由:第二次握手的关键字段完全正确(SYN=1,ACK=1,seq=2000,ack=1001)。但第一次握手中ack字段应为空或不设置,学生写为ack=0是不正确的。由于第二次握手完全正确,给1分。

(3)得分及理由(满分1分)

学生答案:8KB/200ms=327.68 kbps

标准答案:320 kbps

评分:0分

理由:学生计算过程过于简化,没有考虑单位转换。正确的计算应该是:窗口大小8KB=8192字节=65536比特,RTT=200ms=0.2秒,吞吐量=65536/0.2=327680bps=320kbps(按1024换算)。学生直接写8KB/200ms=327.68kbps,虽然数值接近,但缺乏正确的计算过程和单位转换,且结果不准确。

(4)得分及理由(满分3分)

学生答案:ICMP类型3代码0,因为目的网络不可达

标准答案:ICMP目的不可达报文,类型3,代码0,原因:R2到主机C所在网络的链路故障导致网络不可达

评分:3分

理由:学生准确给出了ICMP报文类型(类型3)、代码(0)和原因(目的网络不可达),与标准答案完全一致,解释简洁但正确。

题目总分:0+1+0+3=4分

The road of your choice, you have to go on !

粤ICP备16082171号-1

The road of your choice, you have to go on !

粤ICP备16082171号-1