科目组合

计算机: 数据结构 、计算机组成原理 、操作系统 、计算机网络

答题情况分析报告

评分及理由

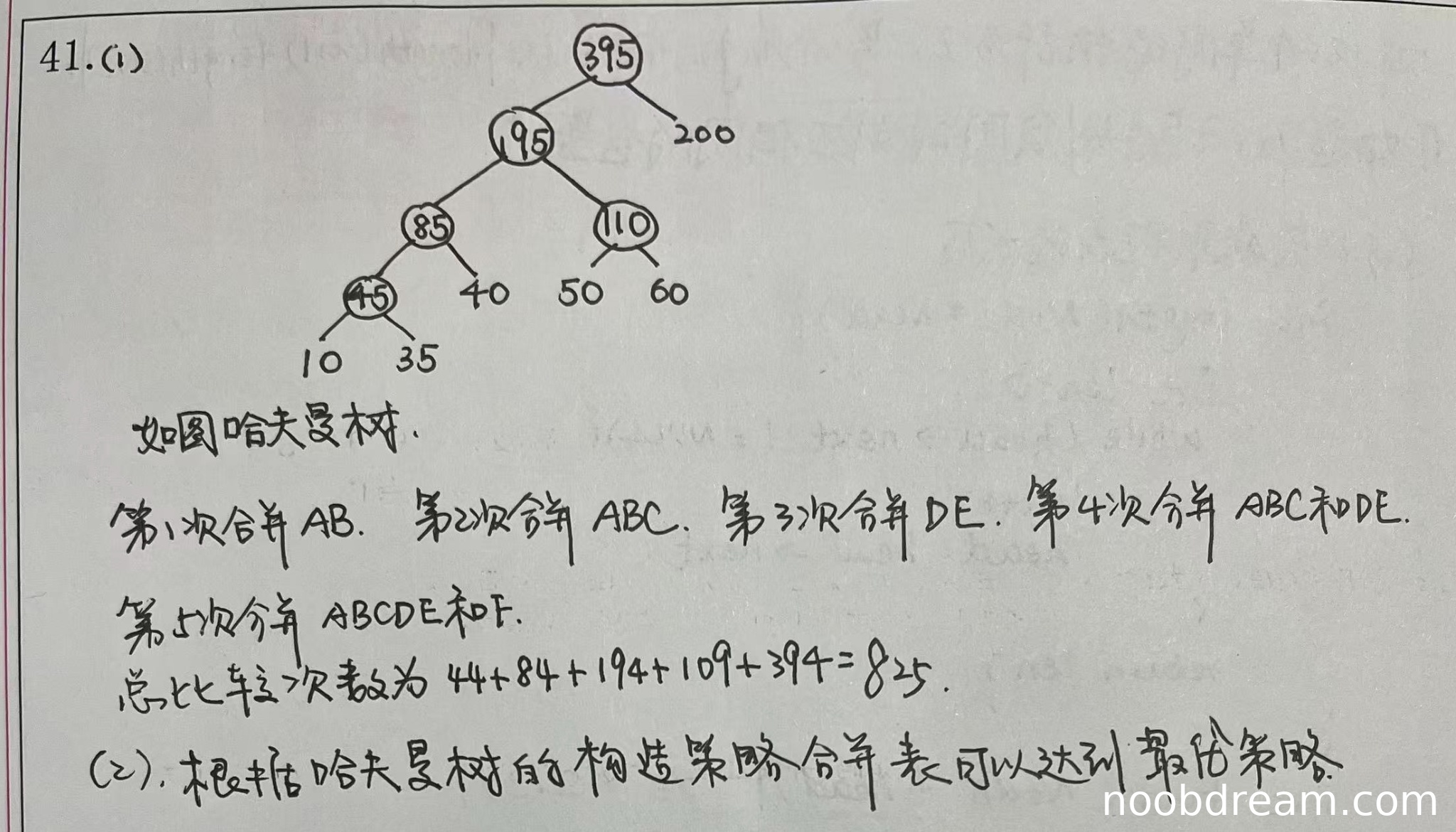

(1)得分及理由(满分7分)

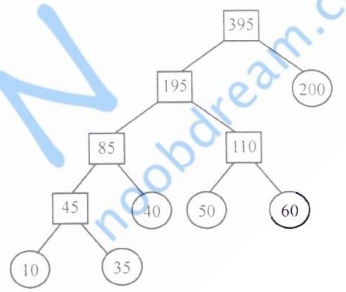

学生给出了完整的合并过程:第一次合并A和B(长度10和35),第二次合并AB和C(长度45和40),第三次合并D和E(长度50和60),第四次合并ABC和DE(长度85和110),第五次合并ABCDE和F(长度195和200)。这一过程与标准答案中的哈夫曼树(最佳归并树)合并策略完全一致,合并顺序正确。

同时,学生计算了每次合并的最坏比较次数:44(10+35-1)、84(45+40-1)、109(50+60-1)、194(85+110-1)、394(195+200-1),并正确求和为825。计算过程和结果均正确。

因此,本小题得7分。

(2)得分及理由(满分3分)

学生明确指出合并策略是“根据哈夫曼树的构造策略”,这与标准答案中“借用哈夫曼树的构造思想,依次选择最短的两个表进行合并”的描述一致,理由正确且清晰。

因此,本小题得3分。

题目总分:7+3=10分

时间复杂度为O(N),空间复杂度为O(N)

评分及理由

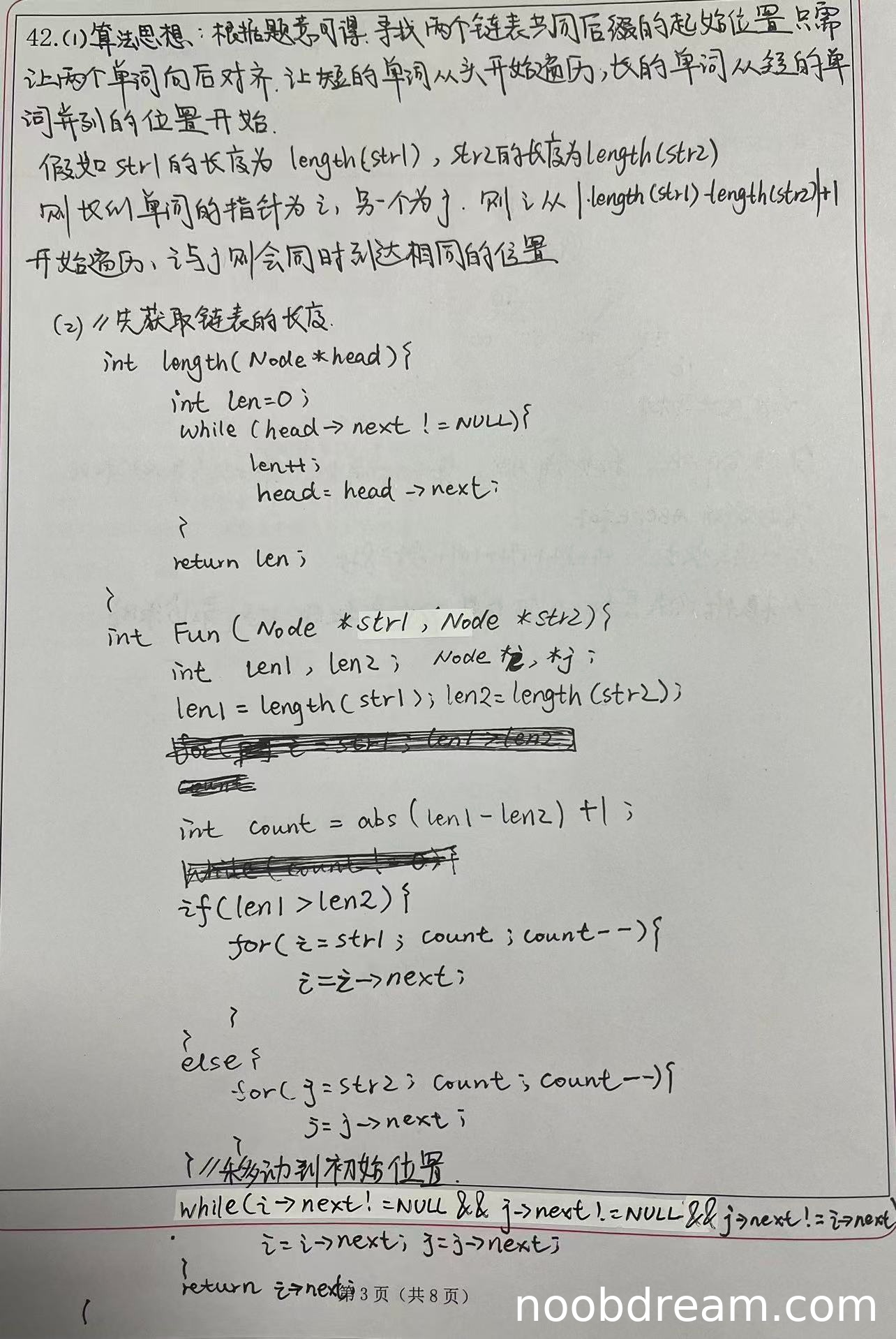

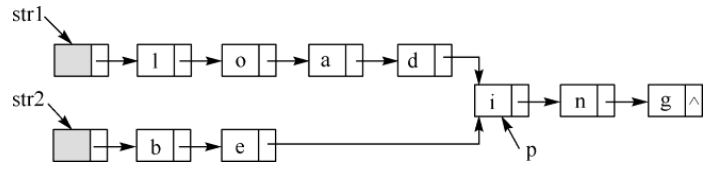

(1)得分及理由(满分4分)

得分:3分

理由:学生的算法思想基本正确,提出了通过计算链表长度差来对齐指针的方法,与标准答案思路一致。但在描述中存在不严谨之处:①"短的单词从头开始遍历"表述不准确,实际上两个指针都应该从对齐后的位置开始同步移动;②"i从|length(str1)-length(str2)|+1开始遍历"中的"+1"应该是让长链表指针跳过长度差个结点,但表述不够清晰。扣1分。

(2)得分及理由(满分8分)

得分:6分

理由:代码实现基本正确,但存在以下问题:

- 在长链表分支中只移动了i指针,但没有初始化j指针(j应该指向str2的头结点)

- 在短链表分支中只移动了j指针,但没有初始化i指针(i应该指向str1的头结点)

- 循环条件中的"j->next != i->next"应该改为"i != j"或者"p != q"

- 返回语句应该是返回当前结点而不是下一个结点

- 函数返回类型应该是Node*而不是int

这些逻辑错误影响了算法的正确性,扣2分。

(3)得分及理由(满分1分)

得分:0分

理由:学生回答时间复杂度为O(N),但未明确说明N的含义。实际上算法时间复杂度应为O(len1+len2),学生回答不够准确。空间复杂度回答O(N)也不正确,实际应为O(1)。扣1分。

题目总分:3+6+0=9分

评分及理由

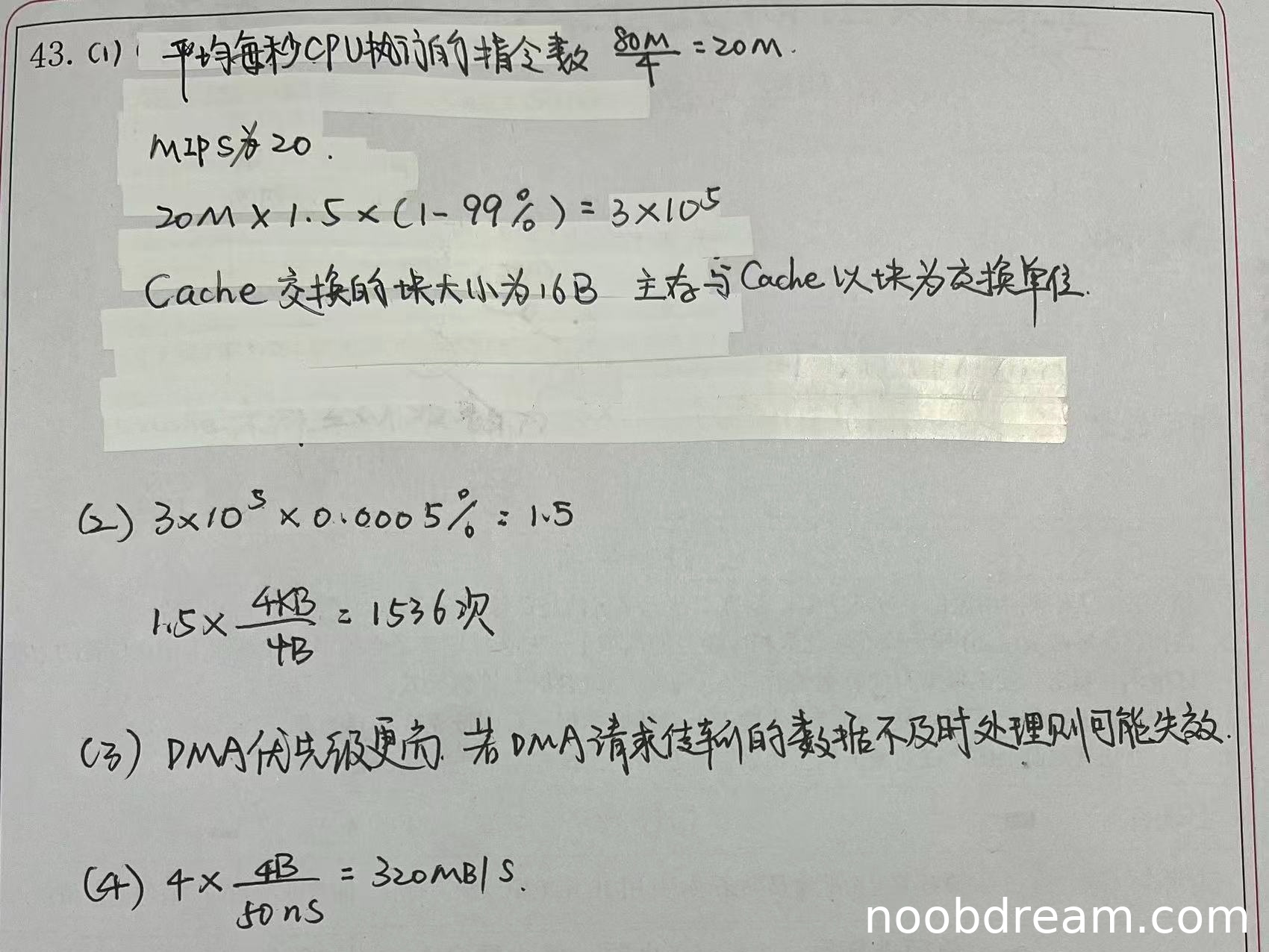

(1)得分及理由(满分4分)

学生正确计算了MIPS数为20(1分),正确计算了平均每秒Cache缺失次数为300k(1分),但在计算主存带宽时,学生仅提到“主存与Cache以块为交换单位”,未给出具体数值计算过程,因此扣1分。最终得分为3分。

(2)得分及理由(满分2分)

学生正确计算了缺页异常次数为1.5次(0.5分),正确计算了DMA请求次数为1536次(1分)。但缺页异常次数的单位“次”未明确,考虑到识别可能误差,不扣分。最终得分为1.5分。

(3)得分及理由(满分2分)

学生正确指出DMA优先级更高(1分),并给出了理由“若DMA请求传输的数据不及时处理则可能失效”,与标准答案“I/O传输数据可能会丢失”意思一致,得1分。最终得分为2分。

(4)得分及理由(满分2分)

学生正确计算了主存最大带宽为320MB/s(2分)。最终得分为2分。

题目总分:3+1.5+2+2=8.5分

评分及理由

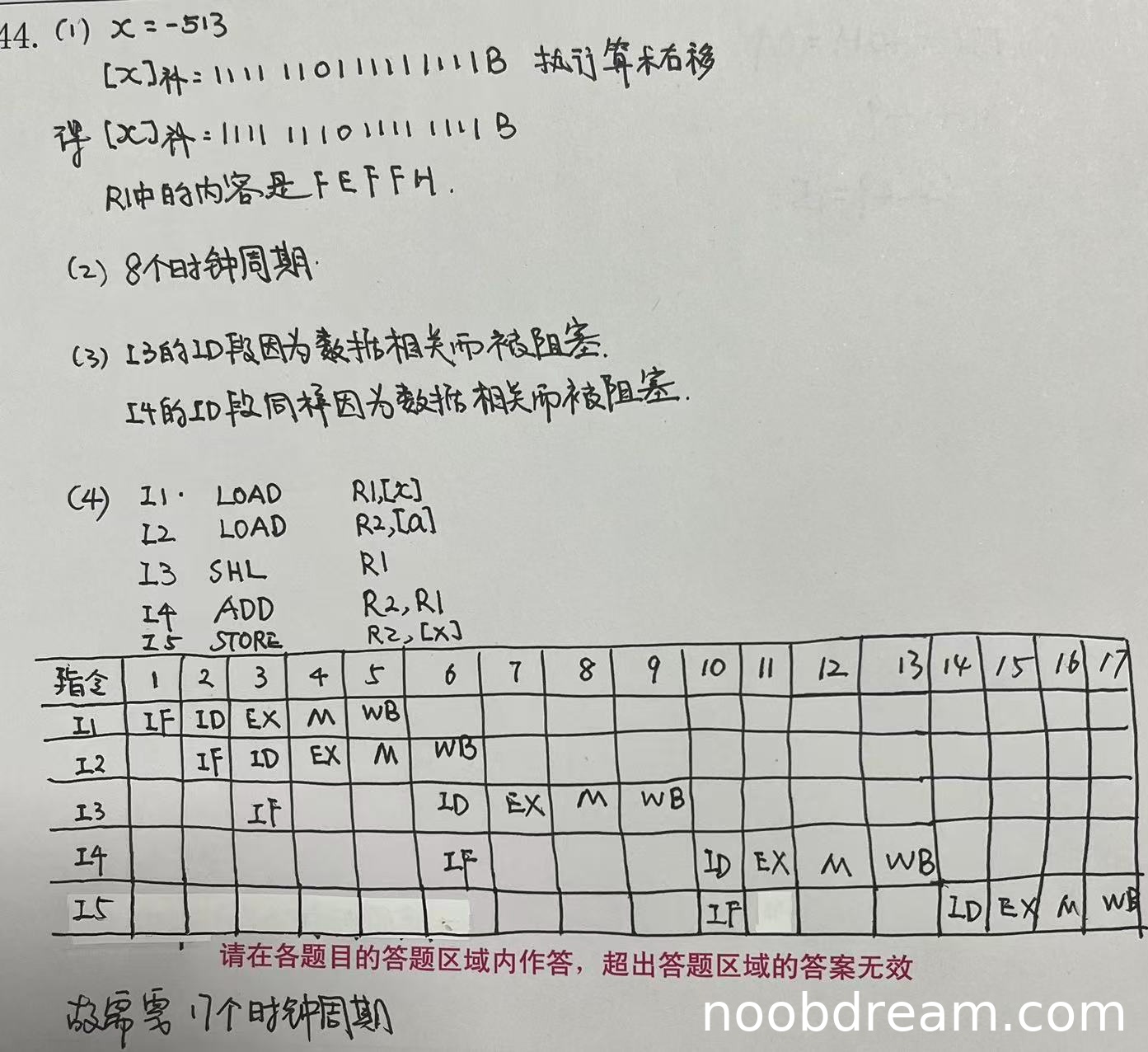

(1)得分及理由(满分2分)

学生答案正确给出了R1的内容为FEFFH,与标准答案一致。虽然第一次识别中补码表示有细微差异(如1111 110111111111B与标准答案1111 1101 1111B在位数上略有不同,但结果一致),但最终结果正确,且计算过程合理。根据评分说明,正确写出执行后R1内容即可得满分。因此得2分。

(2)得分及理由(满分2分)

学生答案正确指出需要8个时钟周期,与标准答案一致。理由充分:4条指令在5段流水线中,首次指令需5周期,后续每条指令增加1周期,总周期数为4+(5-1)=8。因此得2分。

(3)得分及理由(满分2分)

学生答案指出I3的ID段因数据相关被阻塞,I4的ID段同样因数据相关被阻塞。但标准答案明确说明I4的IF段被阻塞是因为I3在ID段被阻塞(结构相关),而非数据相关。学生答案对I4阻塞原因描述错误,属于逻辑错误。因此I3部分得1分,I4部分得0分,本小题总得1分。

(4)得分及理由(满分7分)

学生答案的指令序列正确:I1 LOAD R1,[x];I2 LOAD R2,[a];I3 SHL R1;I4 ADD R2,R1;I5 STORE R2,[x]。与标准答案一致,得2分(指令部分满分2分)。流水线执行过程表格基本正确,但第二次识别中I5的ID段误写为"LD",应为"ID",根据禁止扣分规则第1条(相似字符误写不扣分),判断为识别错误,不扣分。表格整体时序正确,得3分(表格部分满分3分)。最终得出17个时钟周期,正确,得2分(周期数部分满分2分)。本小题总得7分。

题目总分:2+2+1+7=12分

评分及理由

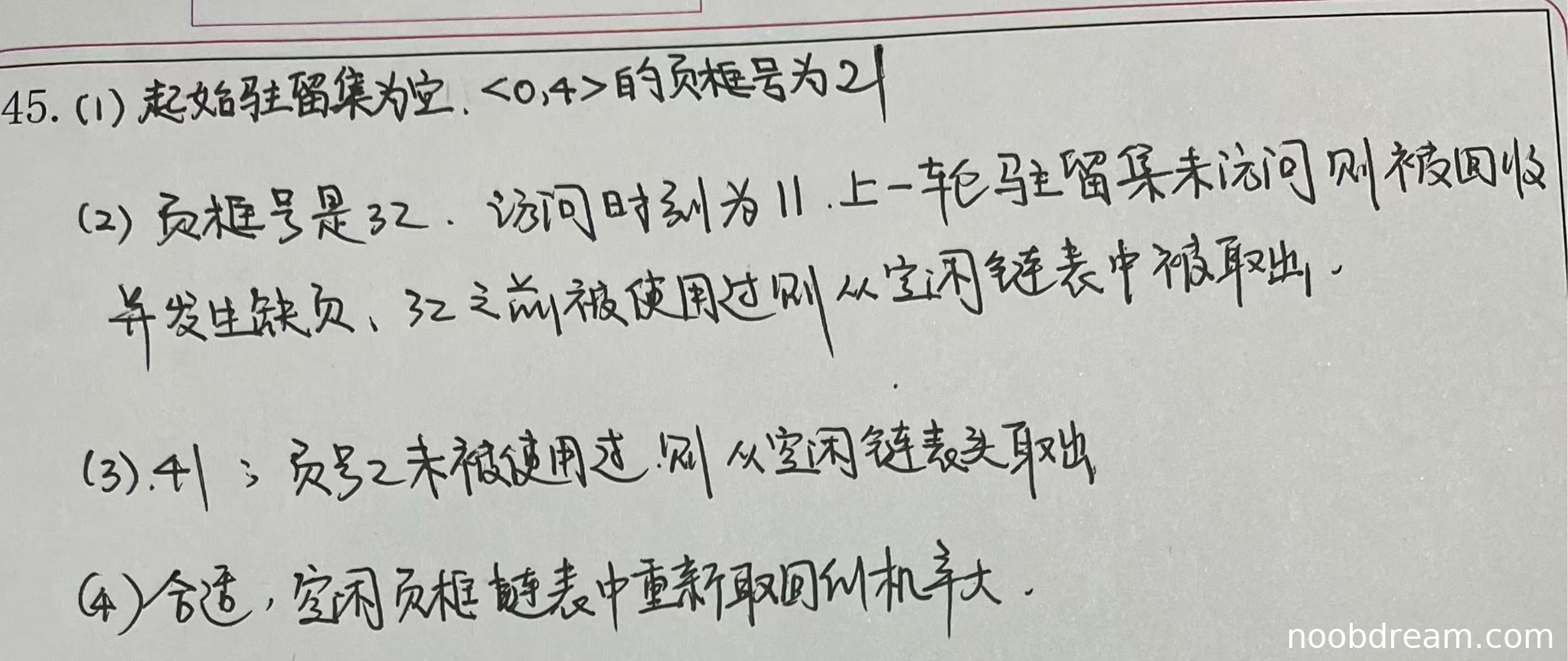

(1)得分及理由(满分1分)

第一次识别结果:页框号为21,与标准答案一致,得1分。

第二次识别结果:页框号为2,与标准答案21不符,但根据上下文判断可能是识别错误(如将"21"误识别为"2"),且第一次识别正确,因此不扣分,得1分。

(2)得分及理由(满分2分)

两次识别结果均给出页框号为32,与标准答案一致,得1分。

理由部分:学生答案提到"访问时刻为11,上一轮驻留集未访问则被回收,并发生缺页,32之前被使用过则从空闲链表中被取出",正确描述了页框回收和重新取回的过程,但未明确说明扫描轮次(如第二轮扫描回收页框32)和页框32在空闲链表中的位置。理由基本正确但不够完整,扣0.5分。本小题得1.5分。

(3)得分及理由(满分2分)

两次识别结果均给出页框号为41,与标准答案一致,得1分。

理由部分:学生答案提到"页号2未被使用过则从空闲链表头取出",正确说明了页框从未被访问过且从链表头部取出的逻辑,但未强调页框41是链表头部。理由基本正确但表述不够精确,扣0.5分。本小题得1.5分。

(4)得分及理由(满分2分)

两次识别结果均回答"合适",与标准答案一致,得1分。

理由部分:学生答案提到"空闲页框链表中重新取回的机率大",正确指出了时间局部性好时重新取回的优势,但未明确说明"时间局部性好"与"重新取回机会大"的直接关联。理由正确但不够详细,扣0.5分。本小题得1.5分。

题目总分:1+1.5+1.5+1.5=5.5分

评分及理由

(1)得分及理由(满分4分)

学生只计算了文件系统的总块数(2^32块),但没有回答索引表项中块号最少占多少字节,也没有计算可支持的单个文件最大长度。因此,该问题只完成了部分计算,但未完成全部要求。根据标准答案,块号占4B和最大文件长度128KB各占2分,学生未给出这些关键结论,故得0分。

(2)得分及理由(满分4分)

学生未对第(2)问作出任何回答,因此得0分。

题目总分:0+0=0分

评分及理由

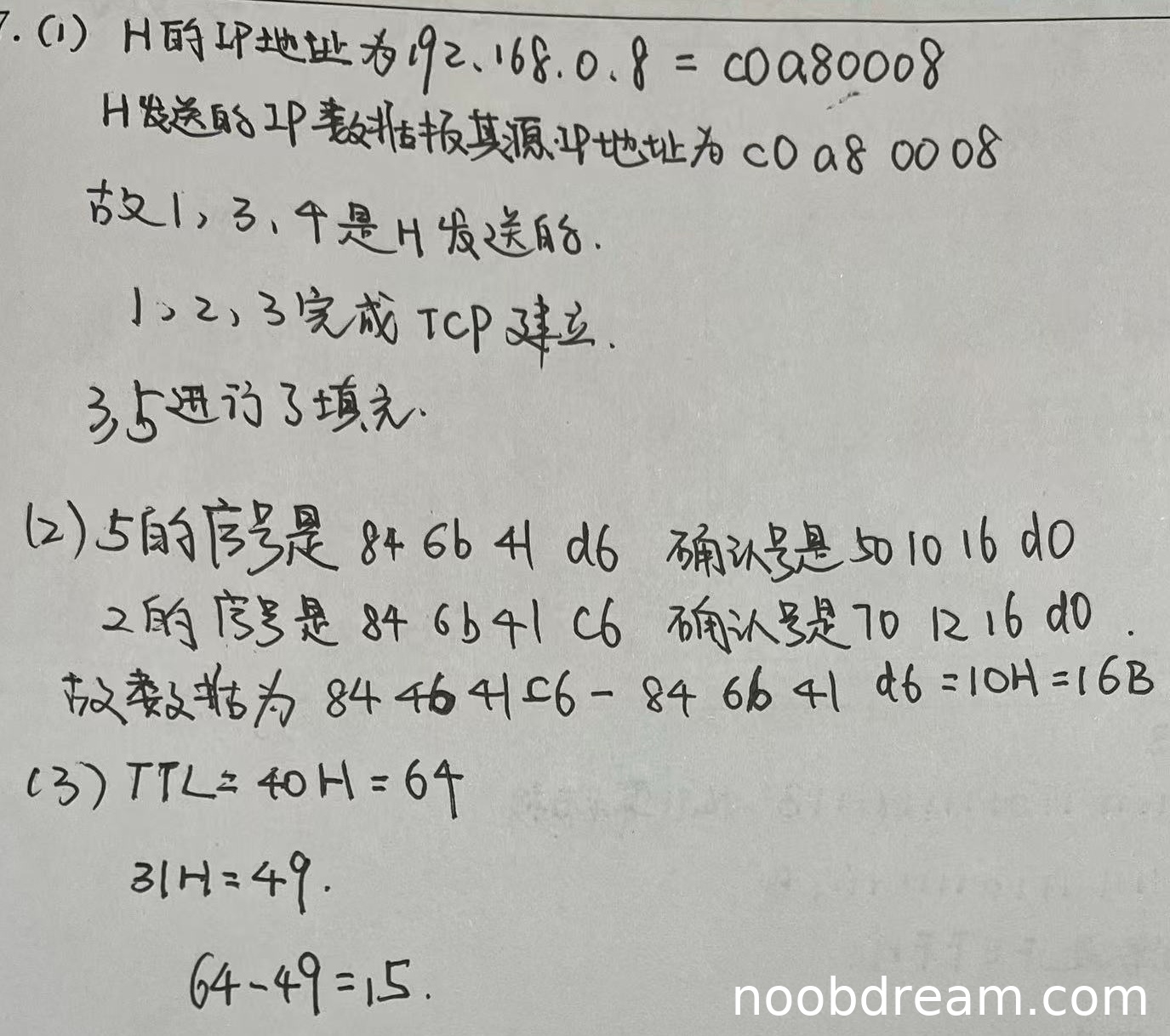

(1)得分及理由(满分5分)

学生正确识别出H发送的分组是1、3、4(源IP地址为192.168.0.8),得3分;正确识别出完成TCP连接建立的分组是1、2、3(通过SYN和ACK标志判断),得1分;正确识别出在快速以太网传输时进行了填充的分组是3、5(总长度小于46字节),得1分。本小题得5分。

(2)得分及理由(满分2分)

学生思路正确,通过序号差计算应用层数据字节数,但计算过程中出现错误:学生使用了2号分组的序号(84 6b 41 c6)和5号分组的序号(84 6b 41 d6)进行计算,而标准答案使用的是3号分组的初始序号(84 6b 41 c6)和5号分组的确认号(84 6b 41 d6)。虽然学生引用的分组序号有误,但计算过程正确(差值10H=16),且最终结果正确。根据评分说明,若解答结果不正确但分析过程正确给1分,但此处结果正确,且核心逻辑(用序号差计算数据字节数)正确,因此给2分。

(3)得分及理由(满分2分)

学生正确识别出S发出的IP分组的TTL=40H=64,5号分组的TTL=31H=49,并通过TTL差值计算经过的路由器数量(64-49=15),结果正确。本小题得2分。

题目总分:5+2+2=9分

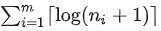

位,其中 m 表示互斥类数量, ni 表示第 i 个互斥类的微命令数量,本题有5个互斥类,分别包含7、3、12、5和6个微命令,计算结果为 ⌈log(7+1)⌉+⌈log(3+1)⌉+⌈log(12+1)⌉+⌈log(5+1)⌉+⌈log(6+1)⌉=15 。

位,其中 m 表示互斥类数量, ni 表示第 i 个互斥类的微命令数量,本题有5个互斥类,分别包含7、3、12、5和6个微命令,计算结果为 ⌈log(7+1)⌉+⌈log(3+1)⌉+⌈log(12+1)⌉+⌈log(5+1)⌉+⌈log(6+1)⌉=15 。

The road of your choice, you have to go on !

粤ICP备16082171号-1

The road of your choice, you have to go on !

粤ICP备16082171号-1